El protagonista real de Akira (1988), fácilmente, es la fuerza. Pura fuerza indistinta es la que nos recibe en la primera escena, plasmando la destrucción de la vieja Tokio en un instante de fulgor evidentemente heredero de los horrores reales de Hiroshima y Nagasaki. Fuerza descontrolada es la que anima la violencia de las calles de Neo-Tokio, sea por parte de activistas hastiados con la ineptitud estatal, sea de mano de las pandillas sin fines claros en mente, más allá de construirse una identidad a palancazos con sus rivales. Fuerza desmedida, es claro, en el conflicto final, donde el poder que despertó dentro de Tetsuo acaba por sobrepasarlo por completo, casi acabando con él y con todo lo demás.

Akira transcurre en un siniestro 2019, donde el disfuncional Neo-Tokio hace de escenario para las historias entrelazadas de un grupo de moteros adolescentes, el gobierno y una célula anti-gubernamental. Su punto de encuentro se da con el accidental choque de Tetsuo, uno de los jóvenes, contra un niño con poderes inexplicables, mantenido en cautiverio y sometido a experimentos por parte del gobierno de Neo-Tokio. Tras el choque, Tetsuo comienza a desarrollar poderes similares, lo que activa un protocolo de aislamiento correspondiente, del cual, no obstante, escapará, desencadenando el resto de la trama. Gobierno, activistas y Tetsuo se ven ligados por el misterioso “Akira”, de alguna manera responsable de este despliegue de poder. Los unos tratarán de evitar que termine de desatarse un golpe como el que destruyera la vieja ciudad; los otros verán en la fuente de tal tremendo poder la única esperanza de renovación de una sociedad al borde del colapso.

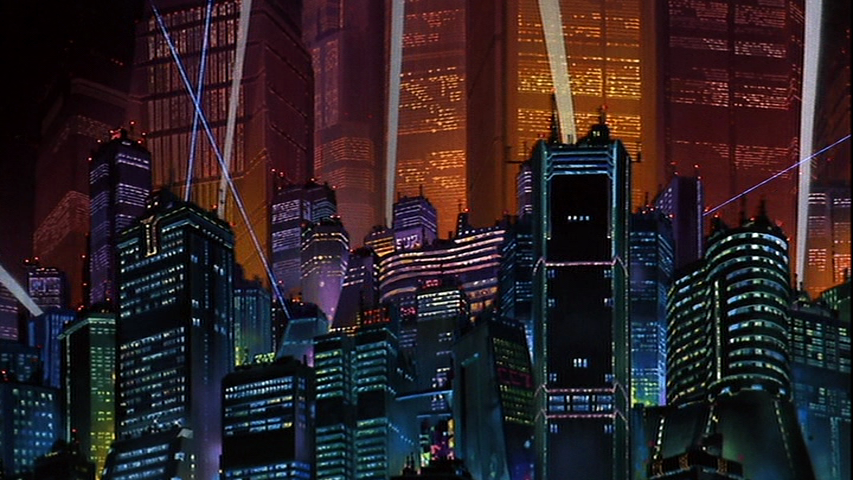

La fuerza inescrutable de Akira, sin embargo, no es lo único que hay de exceso en esta película. Desde la impresionante primera escena de persecución motera que presenciamos, Neo-Tokio mismo se manifiesta como un titán fuera de toda medida humana. Akira nos habla acerca de la fuerza de una manera todavía más profunda y sutil, que nos ayuda a pensar con más claridad, entre otras muchas cosas, sobre la ciudad. El sentimiento que produce ver la masa de cristal, hormigón y luces que es Neo-Tokio, pero que son también muchas de nuestras ciudades, no deja de conllevar cierta ambivalencia. La metrópolis nos supera por completo. Una persona no es nada ante el tamaño de Neo-Tokio. Solo uno de sus edificios, como la instalación en la que tratan de contener a Tetsuo, pero también las “calles” apiladas una encima de otra que hacen las veces de punto de quedada, rebasan la escala del ser humano que buscaríamos en una casa acogedora y que quizás podemos ver en las aldeas y los pueblos pequeños. Y no acaba ahí. Cada uno de estos colosos tiene una retahíla incontable de hermanos a cada costado. La experiencia metropolitana es excesiva, así, en las tres dimensiones: es excesivo el plano de calles inacabables hacia todos los puntos cardinales; es excesivo el alzado de torres que, desde luego, parezca que quieran rascar el mismo cielo.

Pero Neo-Tokio no solo escapa nuestra escala en este aspecto. La ciudad inabarcable nos vence absolutamente en lo que hace también a su poder. Un paso en falso en la metrópolis puede llevar a nuestra destrucción instantánea, sin necesidad de los tumultos que salpican la urbe de Akira de rojo. El andén del metro, la incorporación de una autopista, la capacidad de movilización de la autoridad que se concentra en los grandes núcleos del Estado, son algunos de los ejemplos más vistosos del poder inmenso que almacena la ciudad enorme. Es un poder que, desde luego, hace ridícula la idea de una persona batiéndose en duelo contra la “polis” entera. Harmodio y Aristogitón – los célebres tiranicidas de Atenas – serían solo dos, pero al que mataron fue un tirano; la ciudad entera necesita algo más parecido al ejército de Alejandro Magno – o a la bomba atómica – para sucumbir.

Estos dos aspectos de lo colosal de la ciudad, su escala impensable y su poder incontestable, corresponden al análisis que Immanuel Kant hizo en 1790 de un concepto clave, mascarón de proa del incipiente romanticismo que auspiciaba su obra: lo sublime. El sentimiento de lo sublime es parte de nuestra experiencia estética, pero es muy peculiar. Mientras que las cosas bellas nos resultan simplemente agradables, armoniosas, lo sublime parece que casi nos produzca dolor. En palabras de Kant, “ejerce violencia contra nuestra imaginación”, por sernos muy superior y difícil – casi imposible – de concebir. Es sublime la tormenta contra un acantilado, son sublimes las Pirámides de Giza, es sublime la ira de Dios. Pero, naturalmente, esto no son cosas simplemente desagradables. ¿Qué es, entonces, lo sublime?

El punto crucial de esta noción tan anómala es que, en efecto, refiere a cosas frente a las cuales nos vemos empequeñecidos hasta la mínima expresión. Pero no es cualquier cosa que nos haga diminutos: si estamos perdidos en el mar y arrecia una tormenta, más que inspirarnos estéticamente, probablemente nos cause horror y desesperación. En lo sublime, nos dice Kant, sentimos un nuevo tipo de poder en nosotros. Puede que no podamos comprender el tamaño inmenso de las pirámides, pero las experimentamos, pensamos sobre ellas, escribimos sobre su porte enigmático. Dentro de nosotros, cuando sentimos lo sublime, se despierta un modo de experiencia estética que es distinto y, quizás, va más allá de nuestros sentidos: somos capaces de hacer nuestro lo que nos batiría sin esfuerzo. Así nos sentimos, por ejemplo, al ver la tormenta desde un refugio seguro. Podría destruirnos, pero no lo hace. En cierto modo, hemos vencido a lo que nos supera por completo.

Neo-Tokio es exactamente así. Tú o yo somos motas de polvo en comparación a semejante bestia, pero no debemos olvidarnos de quién la creó. Sobre las cenizas de la vieja Tokio, pudo volver a construirse y, aún más, expandir la metrópolis. La urbe nos eclipsa, pero es obra nuestra. En la ciudad y a través de ella, poseemos un poder nuevo para hacer nuestro lo que podría acabar con nosotros. Esto es, claro está, la esfera de la política, pero su ilustración estética en los escenarios de Akira tiene una potencia especial. Lo que somos capaces de crear es descomunal, casi terrorífico.

Y es especialmente importante apuntar esto: casi terrorífico. Tanto Akira como lo sublime llaman la atención a este frágil equilibrio que es el corazón del poder que somos capaces de amasar colectivamente. Cuando lo volvemos a hacer nuestro, cuando lo aprehendemos y contemplamos su figura sin que nos destruya, es cuando conseguimos dar un paso más allá de donde estábamos antes. Pero existe siempre el riesgo de que se nos escape de las manos y volemos, con él, por los aires. La fuerza de Akira es capaz, al mismo tiempo, de destruir Neo-Tokio y de crear un nuevo universo. El ingenio del ser humano y su capacidad combinada es capaz, al mismo tiempo, de crear una metrópolis y de reducirla a ruinas radiactivas. El poder que nos permite crear proyectos que burlan a la enfermedad y al hambre también es el que puede causar sufrimiento incontable; el poder, como tal, no es más que eso. La ciudad, todas las ciudades, son un sublime monumento a esta ambivalencia, producto y hogar de poderes humanos que, muchas veces, arrasan con más virulencia que cualquier tormenta. Miremos de nuevo los focos luminosos recortando la noche de Neo-Tokio. ¿Suspiramos con sobrecogimiento al verlo? Si hacemos caso a Kant, esto quizás sea evidencia de la lucha interna que la fuerza conlleva: de nosotros depende hacerla nuestra, adquirir esa nueva potencia, o, por el contrario, dejar que nos destruya.

Álvaro Barredo

Álvaro Barredoes editor de El Viaje de Penélope.